Ines Lange und Angelina Sowa

„Was aus Befehl und Anordnung […] fürgangen“

Die seit dem Ratsbeschluss vom 18. Februar 1627 geplante Dreieinigkeitskirche wurde 1631 in Nutzung genommen. Der Rat der protestantisch geprägten Stadt hatte sich mitten in den konfessionellen Konflikten des Dreißigjährigen Krieges eine prominente Sakralarchitektur errichtet. Der geostete longitudinale Bau mit Satteldach wird am Chor von zwei Türmen flankiert, im Osten und Süden schließt der Gesandtenfriedhof an. Von außen zeigt sich der Bau mit querovalen Okuli und darüber liegenden Rundbogenfenster gleichmäßig rhythmisiert und wird lediglich durch die Säulenportale akzentuiert. Die festungsartige Eckrustika und kräftigen Profile mögen den Erfahrungen des Architekten geschuldet sein, denn dieser – Johann Carl (1587-1665) – hatte sich vor allem beim Fortifikationsbau in Nürnberg ausgezeichnet. Innen zeigt sich der Bau als gewaltiger, heller Saalraum mit hölzernen Emporen.

Singende Chöre und musizierende Engel

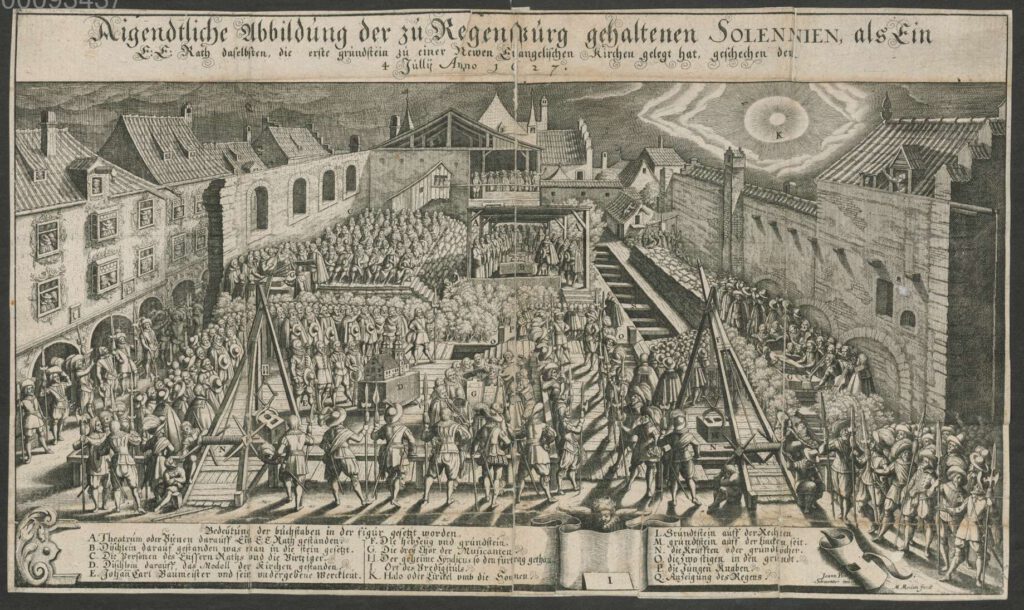

Die Grundsteinlegung erfolgte am 4. Juli 1627 im Rahmen eines feierlichen Aktes mit ephemerer Architektur, Ansprachen und Festmotetten. Explizit verwiesen Redner auf die Genehmigung des Neubaus durch Kaiser Ferdinand II. (1578-1637). Auf einer zeitgenössischen Darstellung ist zu erkennen, dass sich drei musizierende Gruppen am Rande des Geschehens gegenüberstanden (‚G‘) und den Raum der zukünftigen Kirche bereits musikalisch aufspannten. Es erklang eine achtstimmige Komposition des damaligen Kantors Paul Homberger (1559/60–1634). Erschienen im Druck unter dem Titel ‚Gratulatio harmonica‘ (Regensburg, 1627) erweist sich ‚Hoc tibi Sancta Trias‘ als eindrucksvolle Lobpreisung auf die Dreifaltigkeit sowie als Bittgebet für die neu zu erbauende Kirche. Das musikalische Moment klingt im Innenraum dezent nach; durch musizierende Putti auf dem Schalldeckel der Kanzel.

Auszug aus einer Live-Aufführing der ,Gratulatio harmonica‘ 2022 unter der Leitung Kunibert Schäfers mit dem Ensemble ArtVokal

Verweise auf Kaiser und Reich finden sich an dem Bau auffällig wenige, der Rat schien sich in den volatilen Zeiten eher vorsichtig zu positionieren. Lediglich in den hölzernen Türflügeln der Portallünetten ist der Doppeladler zu erkennen, der zudem noch zweigeteilt wird. Selbst am Altar findet man lediglich das Wappen des Stifters Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg (1598-1642), der im Dreißigjährigen Krieg auf beiden Seiten agierte. Auch die großzügige Spende für das Regensburger Retabel soll Teil seiner teils militärischen, teils diplomatischen Strategien gewesen sein, die ihn in kaiserliche Gefangenschaft führte.

Bitte setzen! – Sitzordnung und Oratorien

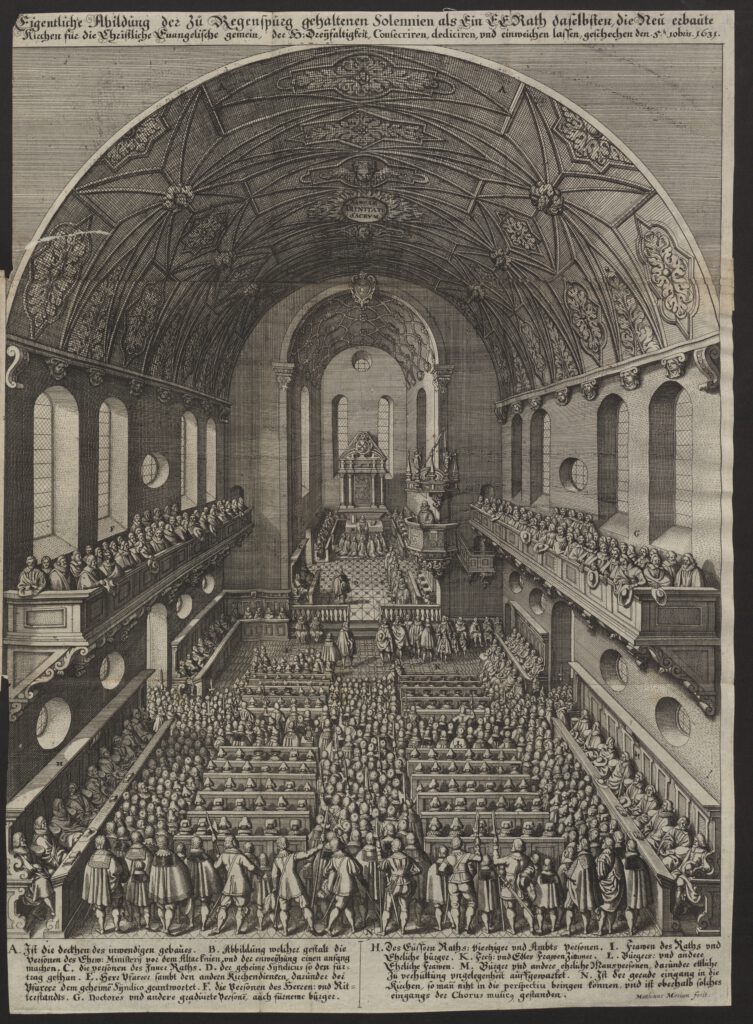

Ein weiterer zeitgenössischer Druck zeigt die Weihe der Kirche, wobei jedem Stand ein eigener Ort zugewiesen war. Der Rat saß im Chor, die protestantischen Gesandten des Reichstages in den 1755 ergänzten durchfensterten Oratorien auf der Empore. Erst 1790 kam ein Privatoratorium für die protestantische Erbprinzessin Therese Mathilde von Thurn und Taxis, eine geborene Herzogin von Mecklenburg-Strelitz hinzu, welches mittig unterhalb der Orgel eingebaut wurde. Paradoxerweise nahm also ein Mitglied der konsequent altgläubigen und kaisertreuen Familie nun in der Kirche des protestantischen Rates am Gottesdienst teil.

Quellentext zum Gottesdienst in der neuen Dreieinigkeitskirche:

„Gleich nach geendeter bettstund/ und indem man das glöcklein in der Newen Kirche/ wie gemeldt/ geleutet/ hat sich ein Edler Ehrenvester Rath/ das Ehrwürdig Ministerium, Eusser Rath/ die Vierziger/ graduierte und Ambtspersonen/ die Freyherrn/ Edelleut/ Der Rathsherrn/ Freyherrn Frawen/ und ander adlich/ Erbar Frauenzimmer/ ein jedes an seinem außgerechnetem orth und hauß befunden/ auch man sie/ nach folgender ordnung/ in die Newe Kirchen abgeholet und begleittet.“

Encaenia Ratisbonensia Regenspurgische Kirchweih Oder Summarischer Bericht Was auß Befelch vnd Anordnung, Eines Edlen Ehrenvesten Raths der Stadt Regenspurg, mit zuziehung Eines Ehrwürdigen Consistorij bey Einweihung der Newerbawten Evangelischen Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit, für Ceremonien vnd Solennien den 5. Dec. st. v. Anno 1631. fürgangen, München, Bayerische Staatsbibliothek, Regensburg 1633, 27 (Res/Bavar. 719 od, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb00001362?page=2,3; [zuletzt aufgreufen am 13.2.2023])

Der Quellenauszug verweist insbesondere auf eine standesgemäße Sitzordnung. Diese findet sich in einer Druckgraphik wieder, welche dem Bericht beigefügt wurde.

Literaturhinweis:

450 Jahre Evangelische Kirche in Regensburg 1542–1992. Katalog der Museen der Stadt Regensburg 1992.

Peter Morsbach: Evang. Luth. Dreieinigkeitskirche Regensburg. Regensburg 2005.

Petra Lorey-Nimsch: Die Grundsteinlegung zur Dreieinigkeitskirche 1627, in: Karl Möseneder (Hg.): Feste in Regensburg. Von der Reformation bis in die Gegenwart, Regensburg 1986, 162-167.